﴿وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾

السياسية || محمد محسن الجوهري*

إن كلَّ انحرافٍ عن المنهج الإلهي له عواقبه الكارثية على البشر، والاختلاف يبدأ برأي ثم بانحراف وفتن تنتهي باستضعاف الشعوب والأمم، ولعل ما يحدث للأمة العربية في عصرها الحاضر يجسِّد كل أشكال العبودية لغير الله، ولا خلاص من ذلك إلا بالرجوع إلى المنهج الإلهي الذي يكون دوماً على يد وليٍّ من أولياء الله الصالحين ممن اقترن اسمهم بالقرآن الكريم.

وفي دعاء المستضعفين الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة النساء الآية (75): ﴿وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا﴾، يبيّن الله لعباده كيفية الخلاص من حالة الاستضعاف والعبودية، فلا المجتمع الدولي ولا مجلس الأمن ولا القوى الكبرى قادرة على تحرير الأمم، وإنما إتباع أولياء الله الصادقين من ورثة الكتاب الكريم.

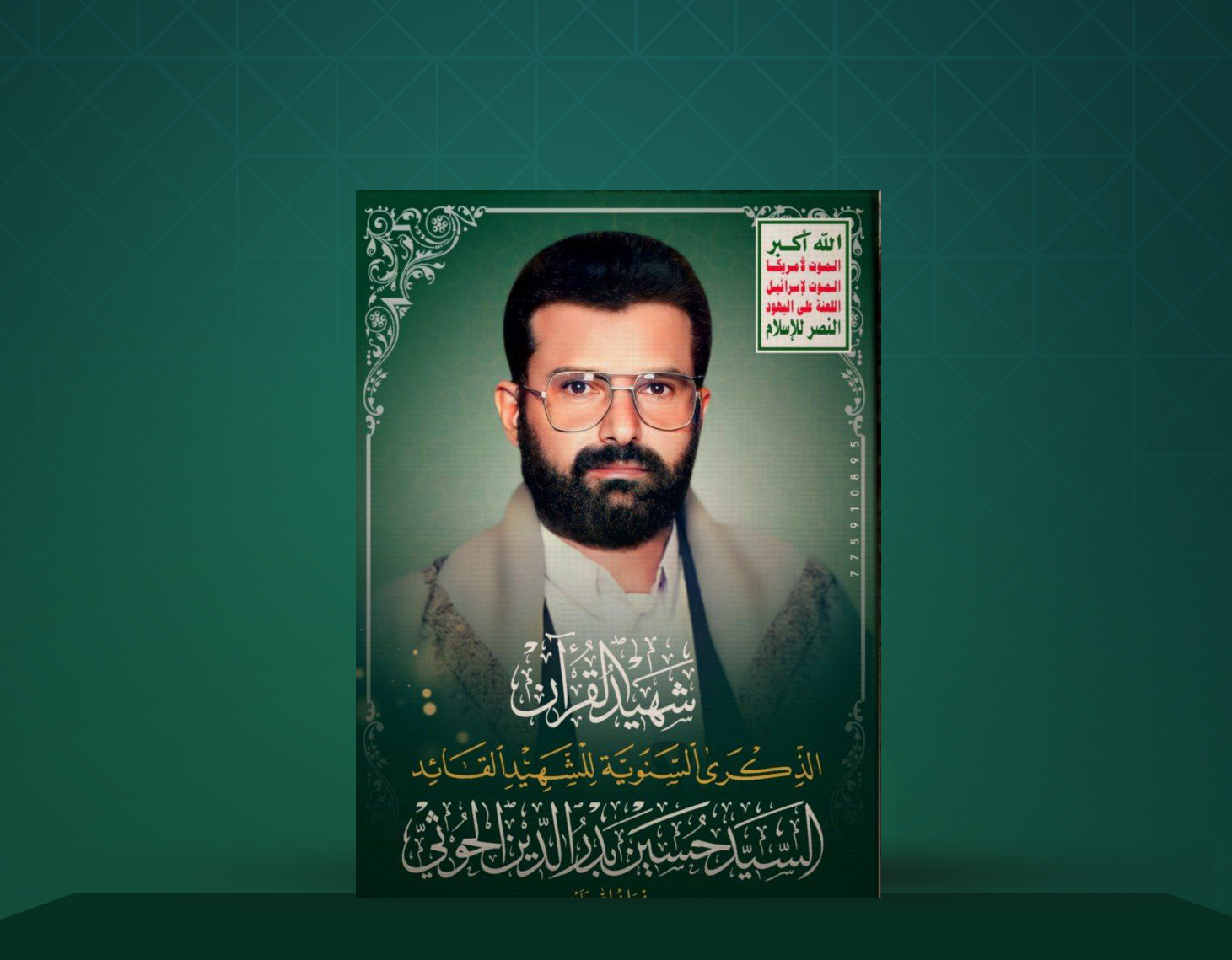

ولو تأملنا حال الأمة الإسلامية قبل العام 2004، لوجدنا زخماً هائلاً من الدعاة ورجال الدين داخل المؤسسات الرسمية وخارجها، وفي اليمن على سبيل المثال، كانت البلاد تكتظ بالمرشدين والفقهاء، وأصبح للكثير منهم مراكزهم ومدارسهم الخاصة، وكانوا فيما بينهم متناحرين يُخطِّئ بعضهم بعضاً، وتبادلوا الهمز واللمز فيما بينهم لدرجة التكفير والتخوين لله والدين، فلماذا من بين كل هؤلاء اختارت السلطة العميلة في حينها، ومعها كل أنظمة الوصاية الدولية والإقليمية، إعلان الحرب فقط على السيد حسين بدر الدين الحوثي، رضوان الله عليه؟

كان بإمكانها أن تتجاهله وأن تعتبره واحداً من أولئك الدعاة، لكنها اضطرت مكرهة إلى أن تتحرك بكل ما أوتيت من قوة ومن دعمٍ أجنبي بهدف تصفيته الجسدية والمعنوية، وإلغاء كل ما له علاقة بمشروعه الديني رغم قلة المناصرين له، وفي ذلك مفارقة ينبغي أن تُدرَس وتؤخذ بعين الاعتبار، فعلماء السلطة وعلماء الفتن لا يتعرضون لشيءٍ مما تعرض له الشهيد القائد وأنصاره رضوان الله عليهم أجمعين.

والسبب أن السيد حسين تبنّى الرؤية القرآنية في مخاطبة الواقع، وفي كلمة «القرآن» الرعب الكبير للشيطان وأوليائه، فليس هناك منهج قادر على هزيمة المشروع الصهيوني سوى القرآن الكريم، ففيه رؤية متكاملة لكل أزمات الأمة الجماعية والفردية، وبه فقط ينتصر المسلمون على خصومهم، وقد شرح الله في كتابه كل تفاصيل الصراع وكيفية معالجتها، وأولها الصراع مع أهل الكتاب وكيف نتغلب عليهم.

ومثل هذه الدعوة لا تكون على يد رجلٍ هامشي، وإنما على يد وليٍّ من أولياء الله، كالسيد حسين رضوان الله عليه، ولم نرَ دونه من يتجرأ على مقارعة الاستكبار العالمي، فالجميع أصغر بكثير من أن يرفعوا راية القرآن، ومن رفع راية القرآن فقد غلب بإذن الله، وهكذا كان الشهيد القائد الذي ما إن دعا إلى تحكيم كتاب الله وبدأ بتفعيل الأسلحة الإيمانية في مواجهة اليهود حتى قامت القيامة عليه من كل الفرق الضالة، وأولهم خونة الدين من أبناء الأمة.

وما قيل في السيد حسين من اتهامات هو دليل آخر على صدقه وعظمة مشروعه، فقد قيل فيه ما قيل في كل الأنبياء من سحر وشعوذة وجنون وغيرها، مما هي سمة دائمة في أهل الضلال عبر القرون، ولذلك يقول الله فيهم في سورة الذاريات: ﴿كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْا بِهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾.

والقرآن هو حبل الله إلى الناس حتى آخر أيام الدهر، ولا يدعو إلى العمل به إلا ورثة الأنبياء كالسيد حسين وغيره من أئمة الحق وأعلام الهدى من عترة النبي صلى الله عليه وآله، ممن أوصانا بهم في خطبة الوداع بالنص: «إني تاركٌ فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي؛ فإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض».

وعن العترة النبوية سُئل الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام فأجاب: «القرآن يدل على العترة، والعترة تدل على القرآن»، وبالفعل فهل غير آل محمد يدعون الناس إلى الاحتكام للقرآن؟ ولو دعانا غيرهم لأجبنا، لكنهم اكتفوا بمرجعياتٍ أخرى دونه كالوطنية والقومية وغيرها من الدعوات الباطلة.

أما عن الصرخة فهي السلاح الذي يمتاز به الناس إلى فريقين صريحين، ومن غير المنطقي أن المؤمن بالله المسلم له سيغضب إذا ما رءاك تتبرأ من أعداء الله، فالناس إنما يجتمعون إلا بالرضا والسخط، وصدق رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، عندما قال: (أوثق عرى الإيمان: الموالاة في الله والمعاداة في الله، والحب في الله والبغض في الله عز وجل)

فالصرخة تجسيدٌ عملي لهذه العقيدة القرآنية النبوية، وليس لغير المنافق أن يرتد عنها، أما المؤمن الصريح فإنه يجاهر بعداء الغرب الكافر حتى لولم يرى ما يراه من إجرامهم المروع بحق الحرمات الإسلامية كافة، وأولها غزة، ولو أن الصرخة جاءت حتى قبل احتلال فلسطين بسنوات ما كان للمنافقين مبررٍ في معارضتها لأنها من الفرائض الإلهية التي تؤمرنا بمعاداة أهل الكتاب وجهادهم حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون.

فالسيد حسين، رضوان الله عليه، لم يأت بجديد، وإنما خاطب الواقع بلغة القرآن، فاستحق بذلك أن يكون علماً من أعلام الأمة، وكيف لا يكون كذلك وهو من ورثة كتاب الله وذرية نبيه المطهرة، والقرآن كان دائمًا كتاب مواجهة وبناء وتحرير، ومن جعله قائده فقد حسم موقعه في معركة الحق والباطل، مهما كثرت التضحيات.

أما المعرضون عن المشروع القرآني فهم في حد ذاتهم دليل آخر على مصداقيته وعظمته، فلا تراهم إلا في شقاء وتذمر وضنك في المعيشة حتى لو امتلكوا كل أسباب السعادة المادية، وهذه سنة الله في المعرضين عن هديه، ووضعية المرتزقة خير شاهد على ذلك الشقاء، فحالهم يؤكد أن من لا يقدم التضحيات في سبيل الله فسيقدمها في سبيل الباطل ويخسر بذلك كرامة الدارين.

فقد أثبتت التجارب، قديمًا وحديثًا، أن الله لا يغيّر واقع أمة حتى تغيّر ما بنفسها، ولا يرفع عنها الذل حتى تعود إلى ميزانه الحق. ومن هنا فإن الرهان الحقيقي ليس على المؤتمرات ولا التحالفات، بل على إحياء الوعي القرآني الذي يعيد للأمة هويتها ودورها ومكانتها. وحين تُرفع راية القرآن، تسقط كل الرايات الزائفة، ويكون النصر مسألة وقت لا أكثر، لأن وعد الله لا يتخلف ﴿إِنَّ اللَّهَ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

* المقال يعبر عن رأي الكاتب