لأجل هذه المرحلة ثار الإمام الحسين

السياسية || محمد محسن الجوهري*

إن الثقافة التي ثار عليها الإمام الحسين بن علي، عليهما السلام، هي ذاتها الثقافة التي باعت الأمة الإسلامية لأعدائها من أهل الكتاب، وهي نفسها الثقافة التي آمن بها الخونة والطغاة على مرّ العصور وحتى يومنا هذا. ولهذا، أراد الحسين أن يمنع وقوع الكارثة التي ستنال من الأمة بأسرها. وقد وقع بالفعل ما كان يخشاه، وتحقق لأعداء الأمة ما كان يحذّر منه؛ فحكام العرب اليوم الذين باعوا غزة للصهاينة، هم الامتداد الطبيعي للنظام الأموي الإجرامي، الذي لم يكتفِ باستعباد المسلمين، بل حوّل ذلك الاستعباد إلى دين يُدان به الناس للطغاة والمحتلين.

ولو أن الأمة الإسلامية اتبعت كتابها ونبيّها، لما وصلت إلى هذا المستوى من الظلم والاستعباد، ولما تُركت غزة تنزف بمفردها. فذلك "الدين الوهمي" الذي ثار عليه الحسين هو السبب في تمزيق الأمة، وهو لا يمتّ بصلة للإسلام المحمدي الأصيل، الذي انقطعت عنه الأمة يوم انقطعت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أنها تمسّكت بوصيّته، لما أوصلت نفسها إلى هذا الوضع المخزي؛ ففي القرآن الكريم ووصية النبي حصانة للأمة وضمانة بألّا تنهار حتى تلقى الله. لكنها أعرضت عن الوصي، وبايعت الطغاة من أعدائه، فتسلسلت الأمور حتى آلت إلى ما هي عليه اليوم، بيد حفدة القردة والخنازير. ولن يتغيّر حالها ما لم تتجذّر ثقافة الثورة الحسينية في وجدانها، فـ"إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم".

أما الذين يصوّرون الثورة الحسينية بأنها كانت من أجل السلطة، فهم أنفسهم الذين اتهموا جدّه، صلى الله عليه وآله وسلم، بذات الاتهام من قبل. وهم أنفسهم من يثبّطون عزيمة الأمة عن نصرة غزة، ويرون أن كل مناصريها يسعون إلى الملك والسلطة، حتى فصائل المقاومة داخل غزة نفسها. وهذه الترهات لا تصدر إلا عن منافق يُظهر ما لا يُبطن، ولا يتقبلها إلا ضالّ لا يعبأ بدينه ولا بأمته.

ومن يتأمل الواقع بعين الفاحص التقيّ، يدرك أن الأمة ضحيةٌ فعلًا للعقائد الباطلة، وضحيةٌ للتقصير واللامبالاة تجاه حاضرها ومستقبلها؛ فكل كارثة تحلّ بالمسلمين، تسبقها حالة من الانحطاط الفكري تجرّهم إلى الهاوية. وعندما استبدلت الأمة القرآن الكريم بثقافة أهل الكتاب، وصلت إلى ما وصلت إليه من خزيٍ وذلّ. وحتى تتخلص من هذا الواقع، لا بد لها من العودة إلى مصدر قوّتها: كتاب الله وعترة نبيّه، صلى الله عليه وآله وسلم.

فحين استُشهد الإمام الحسين، استُشهد معه الدين، وبقي الذل والاستعباد. وما خرج الحسين بثورته إلا ليحمي الأمة من البقاء تحت نير العبودية، لأنه كان يعلم أن بني أميّة يؤسّسون لثقافة تُسقط من شأن العرب وتجعلهم عبيدًا لغيرهم، وخصوصًا لأهل الكتاب، الذين حذّرنا الله من خطورتهم على الأمة. وما إن فارق الحسين الحياة، حتى صارت الأرض ميدانًا للطغاة: من بني أميّة إلى العباسيين، ثم العثمانيين، الذين سلموا الراية لأهل الكتاب جهارًا، بعد أن تخلّوا عن الإسلام بذريعة "الحرية" و"الانفتاح" و"التطوّر".

وليست كل ثورة ثورة حقّ؛ فلا شرعية لثورة إلا إذا كانت على منهج الإمام الحسين. وها نحن نرى الثورات العربية الضالّة تقود الأمة إلى العبودية تحت شعار "التطبيع"، كما هو الحال في سورية. ولو كانت تلك الثورة على نهج الحسين، لجعلت من الشعب السوري أمةً مجاهدة في سبيل الله إلى جانب الشعب الفلسطيني. لكنّ الحق لا ينتصر بغير الحق. وها هي سورية اليوم تصطفّ إلى جانب اليهود ضد أبناء الأمة، بعد أن ضحّت بمئات الآلاف من شبابها، من أجل أن يحكمها رجلٌ متصهين كالجولاني.

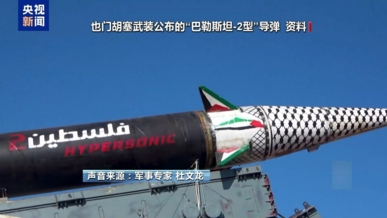

ولو أن ثوار سورية عرفوا عظمة الحسين، وثاروا كما ثار، لما ذهبت تضحياتهم أدراج الرياح، ولما سلّموا سيادتهم لأعدائهم من اليهود الصهاينة. فالحسين هو المعيار في صوابية التحرك الشعبي في أي ثورة، ومن لم يقتدِ به فإن ثورته ستقوده للعبودية، ليزيد أو لمن هو أشد منه طغيانًا. ولهذا انتصرت ثورة الشعب اليمني في 21 سبتمبر، لأنها سارت على درب الحسين، ويشهد على صدقها أنها اليوم تقف في صفّ كل مظلومي العالم، وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني.

* المقال يعبر عن رأي الكاتب